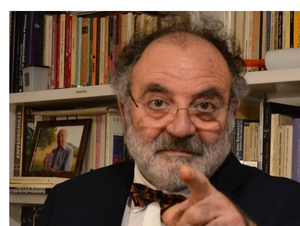

Al parecer, es ya un hecho comprobado, la herencia sí juega un papel significativo a la hora de calcular las probabilidades de padecer de obesidad; tal afirmación se desprende de lo expresado por el profesor Luis Moreno, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación GENUD de la Universidad de Zaragoza: “La predisposición genética podría explicar el 60 por ciento del riesgo de tener obesidad, además de unirse un aumento de ingesta de calorías y una disminución en la eliminación de las mismas debido a la falta de actividad física y al incremento de los comportamientos sedentarios”, comparte la Fundación Torres-Picón.

El profesor Moreno emitió esta declaración en el marco del Workshop Internacional Obesidad infantil: situación actual, cuestionamientos y desafíos, encuentro organizado por la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y la Universidad de Antioquia, y celebrado recientemente en Colombia; en este evento se reunieron expertos en el área de la nutrición provenientes de diversos países, con el fin de analizar, además, las funciones que cumple el tejido adiposo pardo en la fisiología humana y las posibilidades de su activación a través de la actividad física. Evento cubierto y publicado por diferentes medios tradicionales y online.

Un creciente porcentaje de la población infantil presenta cierto grado de obesidad y sobrepeso, en España, por ejemplo, esta tasa alcanza ya al 25%; por tal razón es necesario investigar todo lo referente a esta enfermedad y determinar con claridad sus causas para hacerle frente con eficacia.

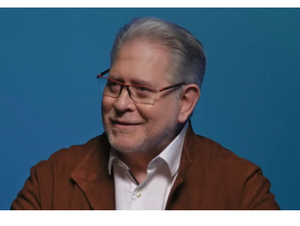

El profesor Alfredo Martínez, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Navarra (CIBEROBN), explicó que “la obesidad es el resultado de interacciones entre los hábitos dietéticos, la actividad física y la herencia genética. Algunos cambios epigenéticos, particularmente en los primeros estadios de la vida, están relacionados con la predisposición al sobrepeso no dependientes de mutaciones de susceptibilidad”.

Durante el período del embarazo y los primeros meses de la vida del niño se desarrollan una serie de mecanismos fisiológicos, entre los cuales se encuentran los relacionados con la regulación del peso corporal, es por esto que “es muy importante que se establezcan hábitos de alimentación saludables, y otros estilos de vida, como la actividad física”, señaló el profesor Moreno.

“Se deberían desarrollar acciones políticas, educativas e informativas, a través de los medios de comunicación, mediante opiniones contrastadas por interlocutores científicos”, agregó.

La nutrigenética y el futuro

Igualmente hizo énfasis en la importancia de la nutrigenética, la cual regula las interacciones de los genes en el mecanismo de la nutrición, lo cual “ofrece oportunidades para la nutrición de precisión”.

Dijo que “avances como los test genéticos, que posibilitan el diagnóstico, la profilaxis, el pronóstico y el tratamiento de enfermedades crónicas o el cáncer, suponen un gran avance científico. En el futuro, las dietas, los tratamientos farmacológicos y la prescripción de intervenciones quirúrgicas estarán basadas en análisis genéticos y epigenéticos”.

Sobre la obesidad añadió que “esta enfermedad se asocia con muchas complicaciones que afectan a todos los órganos y sistemas, siendo las de índole endocrinológico (resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa) y cardiovascular (hipertensión, dislipemia) las más importantes a medio-largo plazo”.

Por otro lado, también se analizó el tema de las funciones del tejido adiposo pardo; este tejido graso, abundante en el feto y recién nacidos, cuya única función es la producción de calor mediante un proceso conocido como termogénesis, es de color ligeramente marrón, de ahí su nombre, y permite controlar el balance energético, las funciones inmunitarias, la tensión arterial, la homeostasis vascular y la coagulación.

Sobre esta estructura, dijo el profesor Ángel Gil, coordinador del Workshop y presidente de la FINUT, que “la capacidad del tejido adiposo pardo para quemar energía supone un paso importante para llevar a cabo terapias frente a la obesidad. Debido a su capacidad para producir glucosa y lípidos, la activación del tejido adiposo pardo podría ser una alternativa para el tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo 2”.

Añadió el profesor Gil que “se están llevando a cabo diferentes estrategias para activar y tomar muestras del tejido adiposo pardo sin generar efectos secundarios. Así mismo, la actividad física podría activar y generar tejido adiposo a través del sistema nervioso simpático”.

Para Pedro J. Torres, vocero y directivo de la Fundación Torres-Picón, la incesante actividad de científicos y profesionales de la salud de múltiples disciplinas, de todas las regiones del planeta, hará posible -muy pronto- tener bastante claras nuevas estrategias de lucha para detener la epidemia global de obesidad infantil. Obviamente habrá que esperar el correspondiente pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de Naciones Unidas, dijo Torres.